#映える理想の旅へ!:写真と版画とグランドツアー 町田市立国際版画美術館

「#映える風景を探して」。

これは町田市立国際版画美術館で開催された展覧会のタイトルですが、なるほど感!

ルネサンスから19世紀の美的感性「ピクチャレスク」。美術史には必ず出てくるこの言葉、ピクチャレスクをざっくり一言で説明すると「#映える風景」なんですね!うまいこと言う!

東京オルタナ写真部ではこの展覧会のレビュー会を開催しました。

私たちがこの展覧会に関心を持つ理由は、この「ピクチャレスク」が写真の誕生に深く関係しているからです。どれくらい関係が深いかというと「ピクチャレスク」がなかったら写真もなかったと言っていいくらいのレベルです。

19世紀イギリス人ウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボット、彼は写真の発明者のひとりです。タルボットがイタリア旅行をした時にスケッチをしたが、それに満足できなかった。そして彼は研究の末に写真を発明した。これが、写真の発明についてのエピソードですが、いやそれ本当かと。必要は発明の母?いやそんな簡単な話でいいのか?

少し考えてみると、このエピソードにはいろいろとツッコミどころがあります。

もしタルボットがエジソンのようなプロ発明家であったなら、写真研究の動機はそれで十分です。しかし彼は田舎の地主です。なぜその彼が写真を研究したのか、その動機は何だったのか?

タルボットの屋敷の庭に唐突に生えているギリシャ(ローマ)風の柱。これも写真誕生の伏線か?

1832年に結婚したタルボットの新婚旅行の行き先はイタリアです。なぜイタリアなのかというと、それはグランドツアーという理由と目的があったからです。グランドツアーとは、ざっくり言うと、イタリアに旅して本物の芸術と文化に触れて教養人になるということ!アルプスより北の「文化的に遅れた国」の人々は長くギリシャ/ローマ文化へのあこがれを持ち続けましたが、本物を見るには旅をしなくてはならない、そして本物を見たなら心を打たれてなくてはならない!見て心打たれるべきもの、それは理想の風景!アルカディア!ピクチャレスクの真髄を体験し、そして真の教養人となって帰国する!

19世紀のイギリスにおいてグランドツアーは、ギリシャ/ローマ文化に対する真摯な探求という建前はありつつ、少々スノッブな通過儀礼という印象もあります。この「意識高い系」と「俗流」のグラデーションも「#映える風景を探して」展では興味深く見て取れました。

ともあれ、ピクチャレスクと旅はセットです。旅先でやること、当然スケッチです。それこそ教養人たるものの努め!

さて、新婚旅行にイタリアにやってきたタルボット夫妻。

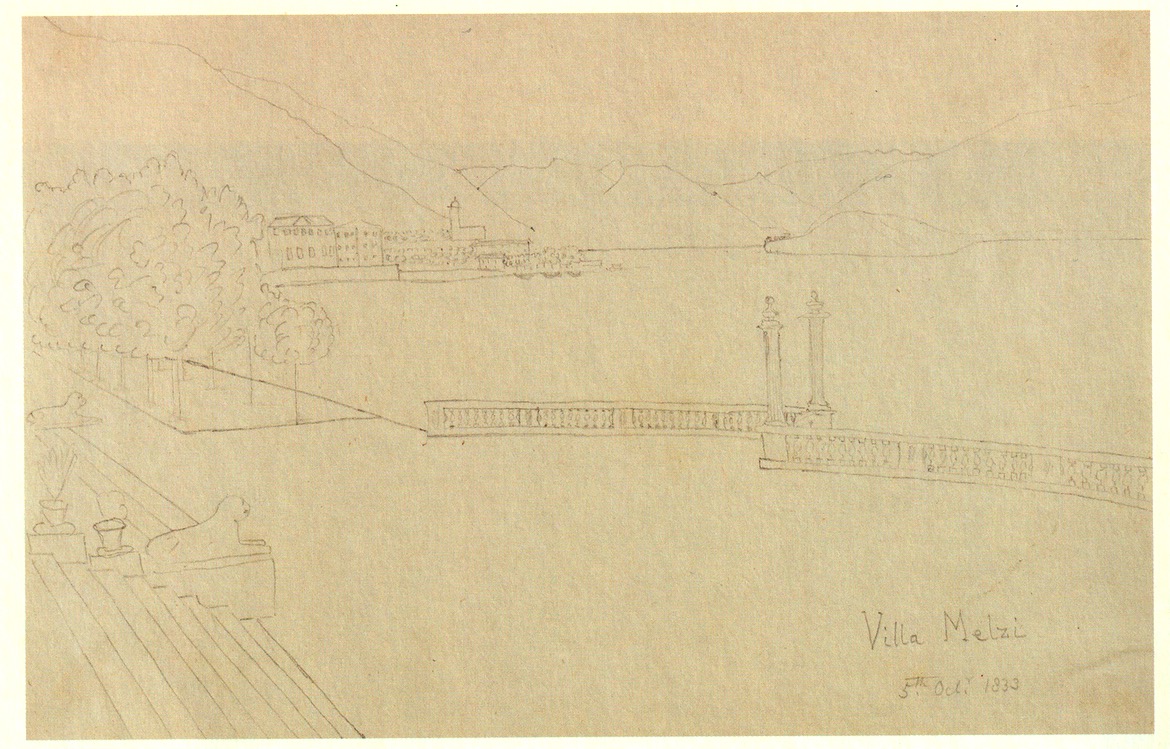

有名な映えスポット、コモ湖でふたりが並んで描いたスケッチがこれ。

妻コンスタンスのほうが圧倒的に上手です。

ていうか、ヘンリー、下手すぎ。あまり言うとかわいそうですが、ヘンリー、びっくりするほど画がヘタです。しかもヘンリー、このとき、カメラルシダという写生装置を使って描いています。

これではタルボットの教養人としてのアイデンティティはざわついたはずです。

しかし彼は万能の科学の時代を生きる現代的な人間です(19世紀のね)。彼はこう考えたのではないでしょうか。「画を描くのに筆やペンを使うなんて時代錯誤もいいところだ。目前の風景を正確に写し取る方法があるはず…」

ヘンリー・フォックス・タルボットの写真研究の動機には、ピクチャレスク精神の体現に失敗した教養人としてのアイデンティティの危機とその乗り越えがあった、というのは私たちの妄想も入っていますが、あながち的外れでもないのではないでしょうか。

写真の起源とゴシック・ロマンス、そしてピクチャレスクについては以下の記事で書いています。

このようなわけで、私たちは「#映える風景」展に関心を持ったのでした。グランドツアーやピクチャレスクが19世紀イギリス人にとってどのようなものだったのかを、写真の発明者タルボットの例だけで推測していた私たちにとって、この展覧会はちょっと見逃せないものでした。

「#映える風景を探して」展、VR展示が期間限定で公開されています!(2021年9月1日まで)

展覧会レビュー会ではこのVR展示を利用して一緒に振り返りました。興味深いトピックがたくさんある展示だったので、ざっと見直すだけでも2時間以上かかってしまいました。私たちのレビュー会のトピックの一部を簡単に紹介したいと思います。

東アジアの私たちからするとなかなかピンとこないのですが、西洋美術で風景画は比較的新しいジャンルです。ルネサンス期に宗教画から分離が始まり、ジャンルとして独立したのは17世紀のフランドル(オランダ)。この展覧会もブリューゲル(父)から始まりますが、いきなりバロック絵画の王、ルーベンス登場!版画になってもド迫力。余白?なにそれ?とばかりに画面にモチーフを詰め込みます。お腹いっぱい!

ここでまず気がつくことは、ルーベンスは版画作品を制作していたわけではないということ。彼が描いたのは原画であって、版画は職人が作った「白黒の複製画」です。簡単に複製できて、安くて購入しやすい普及版の絵画というわけですね。

ただ、その隣に展示されていたレンブラント(ほっとする!)は、自分で版を作って刷っていました。レンブラントは自ら版画作品を作っていたのです。(この記事の冒頭の版画は、アムステルダムにあるレンブラントの家、レンブラントハウスに行ったときにもらったものです。レンブラントが使っていた本物のプレス機で刷ってくれます。)

版画のこのふたつの側面、商業的な複製(商品)か、作家の作品(芸術)か。版画というメディアのこの両面が、ピクチャレスクの歴史を通じて、写真が普及する19世紀末までせめぎあうのは、この展覧会の見どころのひとつでした。まずは両方の境界はあいまいなまま進みます。

さて次のセクション「絵になるイタリア、グランドツアーと風景画」。

17世紀から18世紀のイタリアの絵師たちは、イタリアの風景に憧れる外国人たちのために名所の風景を描きます。彼らの絵は、グランドツアーの客たちのかっこうの土産物に。上手なイタリア人絵師の画を買って帰るのはてっとり早いし、帰国後に確実に自慢できます。もちろんスケッチ帳を持参して自分でも描きます!ユベール・ロベールの画にはメディチ家の庭園に座り込んで画を描くグランドツアーの客が描かれています。いまなら、何人もが同じポイントで三脚を立ててカメラを構えて写真を撮ってる感じでしょうか。

この画が描かれたのは1776年ごろですが、ヘンリー・フォックス・タルボットがイタリアを訪れスケッチを描くのに苦労するのは、わずかこの半世紀後!

展覧会の展示はここから、人々がどのように「#映える風景」を求め消費したかを、多くの資料を用いて多彩に描き出していきます。「ピクチャレスク」には、とても世俗的な面もあれば、そこからターナーのような偉大な風景画家も生まれました。高い理想も俗っぽい欲望も、混沌とした共通のものから始まっていることが見て取れたのは、とても興味深かったです。

その人々の欲求に応えるために絵師たちは絵画、とくに複製可能な版画を大量に生産していたのですが、そこに登場するのが写真技術です。版画が作り上げたメディア文化の画像技術が置き換わったもの、それが写真だとも言えるかと思います。今日私たちが知る写真というメディア文化は、写真技術の発明の後に始まったわけではない。写真以前からすでにその文化は存在した。そのことを深く納得し理解できる展覧会でした。

腐食銅版画家協会。この展覧会の最後のトピックです。

これは銅版画を芸術作品として見直すムーブメントです。版画は映像を消費する人々の欲求に長年応えてきたメディアだったのですが、後発の新技術の写真がその版画文化を置き換えました。版画なんて時代遅れ?版画に関わる人々はそんな危機感を持ったのかもしれません。版画は大衆消費に供するだけのものではない!芸術だ!

この版画の復興運動、私たちが関心を持って取り組んでいるアナログ写真の現在にとても似ている気がしました。いま、版画が芸術作品の技法であることに疑問を抱く人はいませんが、それはもしかすると腐食銅版画家協会の活動によるところが大きいのかもしれません。アナログ写真、銀塩白黒写真の未来は私たちの活動にかかっている。そうか、そうなのか。

この展覧会は最後に、シンプルな線の芸術としての銅版画が展示されて終わりになります。レンブラント作品に回帰するかのような構成が印象的でした。

この展覧会には、まだまだ他にも面白いトピックがたくさんあります。

ぜひ公開期間中にVR展示で鑑賞してみてください!

※おまけ

この展覧会で紹介されていた、船に同乗し世界旅行を描いた19世紀の絵師たち。1853年と1854年にペリーとともに黒船に乗って日本に来たハイネも、これらの絵師のひとりですね。これはハイネが描いた伊豆の下田の風景。なんてピクチャレスク!映えてます!