《自由》という障害

「自由な感性」

「自由な表現」

よく聞く言葉です。べつに変なところはないように思えます。

自由に感じる。自由に表現する。

私たちは写真で作品を制作したい人たちの集まりですから、感じることや表現することについても考え、ディスカッションします。

しかしそこですぐにぶつかる障害が、この「自由な感性」や「自由な表現」です。少し考えると、自由に感じたり、自由に表現したり、誰もそんなことはできないことはすぐにわかります。私たちは必ず誰かや何かの影響を受けています。そして他人からの評価を気にしています。これが作品を制作する時に実際に私たちが感じて考えていることです。誰もここからは逃れられないはずなのに、「自由な感性」や「自由な表現」という言葉は実際のところ何を意味しているんだろう?本当はそんなものはないのに、価値があるかのように言うのは欺瞞的なのではないだろうか?

私たちはもちろん《自由》という単語の意味でつまづいているのではありません。自由=何からも一切拘束されていない状態。それはわかる。しかしそれは現実的にはどういうことなのか。誰もが好きにすればいいんだということなのか?もし本当にそうなら、学問や芸術は成立しないのではないか?なぜなら、誰もが好き勝手に行動し、好き勝手なことを言えばいいのだから。反論も批評も優劣にも意味はない。なぜなら自由だから。いやさらに、自由には価値があるという判断も拘束じゃないか。自由を否定する自由があっていいはずだ。自分の自由を放棄する自由もあっていいはずではないか。

むちゃくちゃなことを言っていると思われるかもしれませんが、私もそう思います。私たちは写真で作品を制作したいだけです。しかし実際にそうしようとすると、大きな障害にぶつかります。それがこの《自由》という言葉です。というようなことをまじめに言うと、ばかばかしいとか、ナイーヴだと言われそうです。しかし、この《自由》の問題はおそらく誰もが薄々感じていることだろうと思います。簡単に答えが出そうにない問いは素通りしなくてはいけない、ということもないだろう、というのが私たちのスタンスです。

何をしても自由という状態は、何をしても無意味と同じ。ともあれ、これが単語の《自由》の意味からわかるひとまずの結論です。つまり自由=無意味。いやそんなはずはない。無意味に価値はない。そんな価値のないものが基本的人権としてうたわれるわけがない。人類のことをナメすぎである。ではもういちど考えてみよう。自由とは何か。ただの単語の意味ではなく、私たちにとって意味のある自由とは何か。

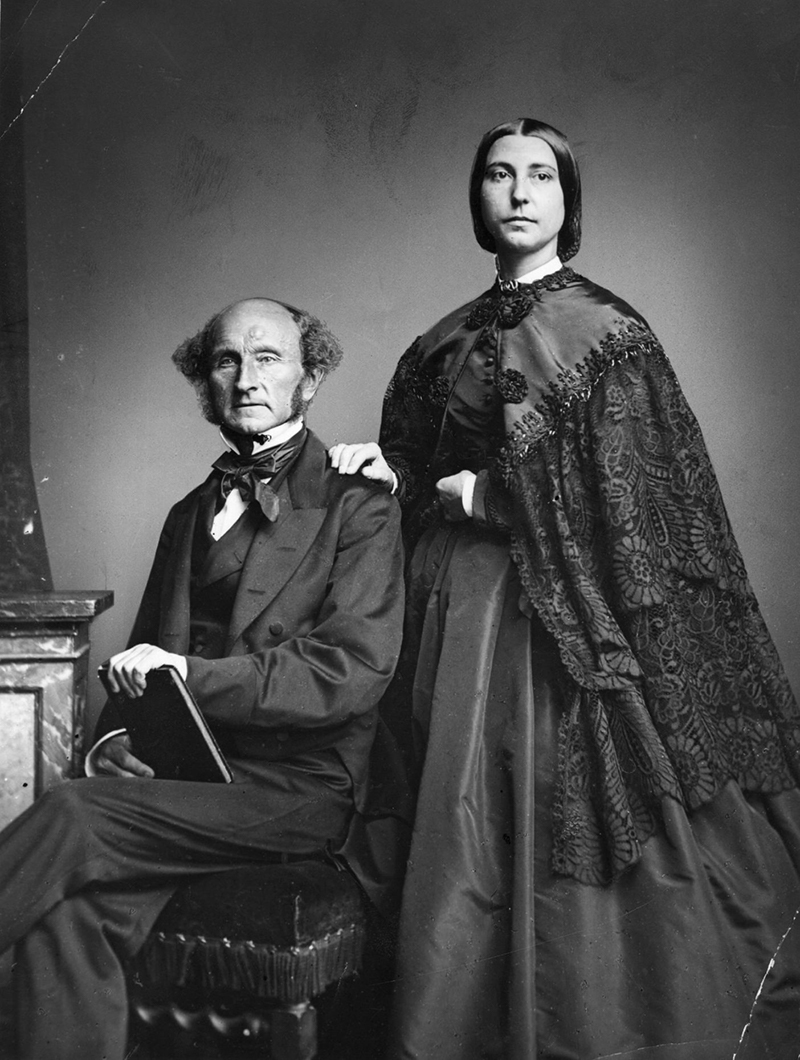

まずひとつ簡単に推測できることは、自由という概念は人類の歴史の最初からあったのではないということ。歴史の途中から出てきたのなら、これは誰かが思いつき採用されたアイデアだ。誰だそれ。それはすぐにわかった。自由を考えたいちばん最初のひとかどうかはともかく、自由についてもっとも重要なアイデアを提出したと誰もが認める人、それがJ.S.ミル。そして彼の代表的著作『自由論』。

自由とはどんなアイデアなのか。これを読めばわかるはず。

というわけで読みました。『自由論』。

読み終えた後の感想を簡単に言うなら、もっと早く読むべきだった、ともあれ読まずに死なずに済んでよかった。でしょうか。衝撃的という言葉はまだ生易しい。もっと深く、人間にとって重要なテーマをはっきりと理解できます。それはつまり、この『自由論』が、現在の私たちの人権や民主社会という構想の基礎になっているということです。

160年前の本ですから現代から見て批判されるべき箇所もあるはずです。しかしこの本の内容を批判するのであれば、説得と納得のできる十分な内容が批判する側にも必要です。その準備なしに批判することは人間の知性と歴史に唾を吐きかけるような行為です。「いや、それはおかしくないか?言いたいことをなんでも言えるのが自由なんじゃないのか?」そうなんです。好き勝手なことを何でも言うことが自由ではない。そしてこれは思っていたほど単純な問題ではない。ちなみにミルは自分に対する批判や反論を歓迎する人です。

ともあれ、この本の感想としては、物の見方や考え方が整理されて、非常に見通しがよくなります。というより、見える景色が全く新しくなり、元には戻れなくなります。答えが与えられるわけではなく、問いの意味が明確になる。そのような本だったと言えます。決して長い本ではないのですが、書かれている内容は大きすぎて私たちがまとめるのは無理です。ただ私たちがこの本で出会ったことを振り返ることはできます。以下の動画は読書会の振り返りの回を整理したものです。

『自由論』読書会:YouTubeプレイリスト:https://youtube.com/playlist?list=PL3z0Z_b4mix8VfwuB-pTw98ZZfpQLQKkO

忘れられない衝撃を受けたポイントはいくつもありますが、いまざっと思いつくものを挙げてみます。念の為にもういちど言っておきますが、これは1859年、つまり160年以上前に書かれた本の内容です。

多数者の専制 “the tyranny of the majority”

自由がない社会というと、暴君が民衆を抑圧する、というイメージです。しかし民主国家が成立しても人々の自由は抑圧され続け、社会の発展を妨げていることが明らかになった。現在、自由を抑圧するのは、社会の多数派、もしくは多数派だとアピールするのに成功したグループだ。「多数者の専制」は社会が警戒しなくてはならない害悪だと考えられるのが普通になっている。(『自由論』第一章)

現在、私たちの社会には「少数者(マイノリティ)は黙っていろ」と言う人がいますが、公的にそのような発言をできる時点で近代的な人間(市民)としての基礎的素養を欠いていることは明らかです。「多数者の専制 “the tyranny of the majority”」を防ぐことを考慮することが、160年前から社会人としての普通です。

道徳は本質的に利己的なもの

多数者の専制は、習慣や伝統や道徳という形で働き、人々を矯正し行動規範を押し付けようとする。だがこのような道徳は、その国の支配階級の自己利益と優越感から生まれている。(『自由論』第一章)

非常に面白いのは「道徳」の起源は利己的なものだというところ。ここでミルが批判している道徳は、その国や地域で規範となっているような道徳。それらは本質的に利己的なものであり、従わないものや部外者への純粋な憎悪を生むものでもある。誤解してはいけないのは、この「道徳」と普遍的価値に基づく人道的な道徳(基本的人権の擁護など)とは別物。

自由の名に値する唯一の自由:シンプルな原理

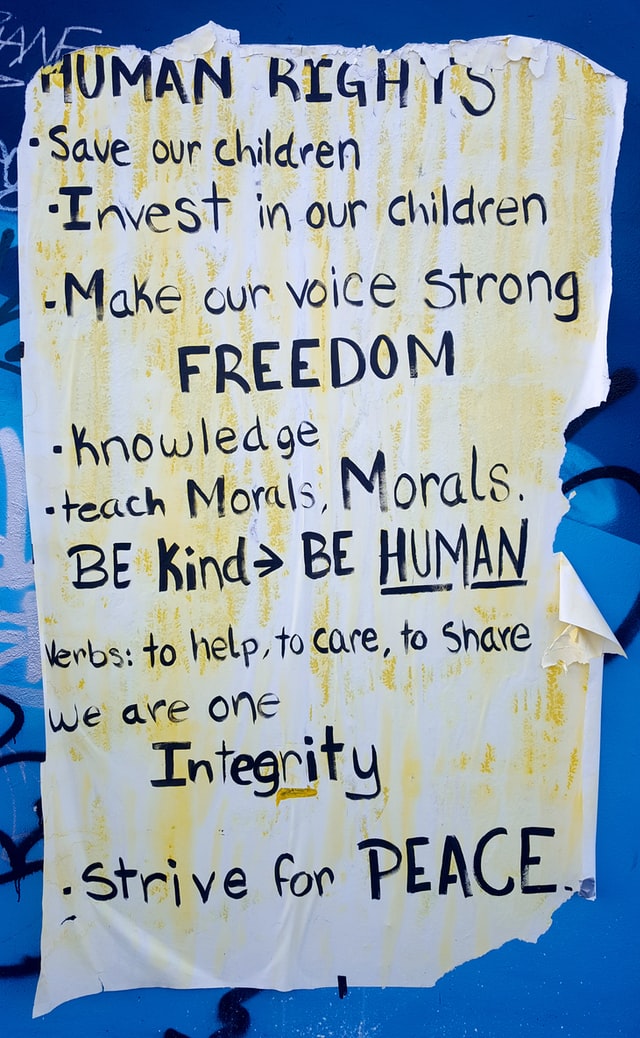

自由の名に値する唯一の自由は、他者の幸福を妨害しない限り、自分のやり方で自分の幸福を追求する自由である。他人が強制しあうよりも、それぞれの生き方を認め合うほうが、人類ははるかに大きな利益を得る。文明国のどの成員に対しても、本人の意に反して権力を行使しても正当なのは、他の人々への危害を防ぐ場合のみ。本人のためだとか、他の人はそうしているなどという理由はまったく正当性がない。(『自由論』第一章)

まともな議論を行う能力が自由の前提条件

言うまでもないがこの自由の原理は、近代的市民としての能力を備えた人々にだけ適用される。近代的市民としての能力とは、まともな議論ができる能力。説得と納得をもとに対等で意味のある議論を行い、それによって社会の改善を行うことができる。そのような段階に達して、この自由の原理はようやく適用される。そうでない場合は導くための保護者が必要だろう。(『自由論』第一章)

ミルはまともな議論がどのようなものかについても書いています(第二章)。議論の目的は相手を言い負かすことではなく、真理をめがけること。その真理とは静的なものではなく、常に議論の中で生成されるアクティブなものだと。ところで、私たちの社会はこのような議論をする能力を持っていると言えるのだろうかと考えてしまいます。

自由を放棄する自由はない

自由を放棄する自由はない。それは自由の原理そのものが成立しない。自由を放棄した人は、それを撤回する機会も奪われることになる。(『自由論』第五章)

私たちは社会の中でルールを受け入れます。そうでないと地図も交通ルールも成立しませんから。しかしそれはあくまで個別の事例に対して制限を受け入れることに同意しているだけです。自由権そのものへの制限を受け入れる自由はありません。それは自由の原理を無意味化し破壊することです。

「教養(リベラルアーツ)」は身を飾る雑学のことではない

また、このミルの主張は、リベラルアーツという言葉を想起させます。リベラルアーツ(Liberal arts)はその名の通り自由な人になるための学問です。このリベラルアーツの素養を持ない人は束縛された状態だと言えます。リベラルアーツは日本語で教養と訳されますが、少し専門的な雑学というような意味で私たちは教養という言葉を使っています。しかしリベラルアーツとは、うんちくを言えることではなく、自分の考えを自分で自由に述べられる能力を持っているということです。

自由というアイデア

ミルの『自由論』はブログ記事に書くには大きすぎる本ですが、もっとも衝撃を受けたのは、自由は議論する能力とセットだということです。(『自由論』第二章)

自由の意味を支えているものは納得と説得。合理的な納得と説得を基盤に真理のために議論されること。それが自由の前提条件だと。

自由とは、当初、私たちが考えていたものとは全く異なったものでしたが、まったくそのとおりだと深く納得できるものでした。

SDGsの基本理念と『自由論』

読書会の最終回のディスカッションでは、身近ないろいろな話題が出ました。興味深かったのは、どの事例においても共通している点があることです。ひとつは、私たちは自由や人権について理念をうまくつかめていないこと。そして議論を意味あるものにする訓練が足りていないため、せっかくの問題提起も妙な結論になってしまうことでした。

読書会参加者の中に、SDGsに関することを話してくれた人がいました。

仕事でSDGsの研修に参加したが、SDGsが単なる流行の標語のように流布されていることに疑問を感じたそうです。そこでSDGsが採択された際の国連のアジェンダを読んでみたところ、ミルの『自由論』がSDGsの基本理念に連続していることに気づいたそうです。たしかにアジェンダの宣言文 8、20、25、36などは『自由論』をそのまま引き継いだかのような内容です!社会を良くするための理念を持ち、意味のある議論を続けること。それがSDGsの根幹であることが、このアジェンダを読むとよくわかります。そしてこの根幹はSDGsが『自由論』から受け継いだものだと言えると思います。

しかし日本ではSDGsの基本理念、とくにこのアジェンダが詳しく紹介されることはほとんどありません。そして企業のイメージ広報の道具としてSDGsが消費されている現状が指摘されています。

「持続可能な開発のための2030アジェンダ」はこちらで読むことができます。

外務省による仮訳:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000101402.pdf

英文: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

このSDGsの基本理念を読むと、環境問題や気候変動だけではなく、自由の抑圧、議論の無意味化、多数者の専制もまた持続可能性を妨げる問題として考えられることがわかります。

「表現の自由」

圧巻のスケールと説得力を持つJ.S.ミル『自由論』。そうはいっても160年前の本です。現在の私たちが、自分の幸福の追求のために考える問題はいまある問題です。どうやって『自由論』の原理を現在の現実に適用するのか。とくに私たち写真家にとって重要な「表現の自由」についての問題を整理してみたい。そこで次の読書会では表現の自由についての本を取り上げることにしました。

ナイジェル・ウォーバートン『「表現の自由」入門』。

東京オルタナ写真部の読書会で現在開催中です。