ロラン・バルトとケネス・クラーク/個別性と普遍性について-2

前回の記事のつづきです。

どうしても動かし難く存在し、他の何とも交換のできない私だけの感情。

「正しいこと」がそれを否定しようとするとき、私たちは「正しさ」に従わなくてはならないのでしょうか。もし「正しいこと」が、不完全な仕方で語られたものだった場合、私たちはそれに抗うことができるのでしょうか。

これに対する答えは「自分が感じればそれでいい。アートに言葉はいらない。」でしょうか?

私たちはそれは受け入れられないことはすでに以前の記事に書きました。

上記の記事でも書きましたが、「感じればそれでいい」というのは無責任で、結局はとても風通しが悪く不自由なことです。安全で安楽な場所で自分の好き嫌いを放言するのをよしとすることは、新しい知見を得ることなく、自分と異なる他者を排除することにしかなりません。

そして「すでに評価が認められているものを評価するべき」という態度も、時代によって評価がまったく逆転したり、集団が変われば評価も変わるなど、決して確実なものとは言えません。

そしてこのふたつの美術評価の立場の間で、行き場をなくしているのが、他のものに決して置き換えることのできない私だけの感情です。私個人にとっては、それこそが自分の生の意味であるようなもの、それが美術批評では、無視され否定されてしまいます。

しかし、美術批評に限らず批評が個人的な感情を扱うのは、難しいどころかほとんど不可能です。なぜなら批評とは、アイデアを提出しそれを共有し議論することだからです。

共有が前提となっている以上、一般化できることでなければ批評や議論をすることはできません。ですから、個人の記憶や感情などの個別のものを一般的な批評は扱うことができないのです。これは、美術を評価するという現代的な制度の限界であると言えます。

ロラン・バルト。

東京オルタナ写真部ではロラン・バルトの後期の仕事を読む読書会を開催してきました。

私たちが彼の作品に関心をもったのは、決して一般化できないはずの個人的なものを抱えたままで、本質的な批評を行おうとしたからです。つまりバルトは美術評価方法のひとつ「ひとに高く評価されているものがいいんだよ」(前回記事参照)に全力で抵抗しようとしました。言い方を替えるなら、彼は「自分がいいと思うものがいいんだよ」を採用したとも言えます。

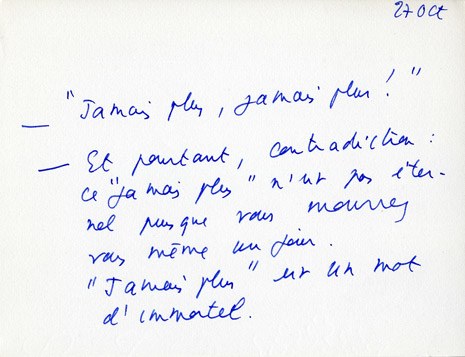

しかしバルトがやったのは自分の好みをただ放言するようなことではなく、自分だけの感情を本質的につかみだすために、徹底的に「言葉」を追い詰めることです。そう。わたしにとってこんなに大切なものを扱えないのは、自分の認識がおかしいのではなく、言語が不完全だからだ、という立場。言葉を書く人が言葉を解体していくことは、自分の足場を切り崩しながら建物を建てるような作業です。彼は愚鈍なほどの徹底ぶりで、自分の恋愛について、そして自分にとっての写真について書きました。生涯の最後の10年をかけた彼の仕事、その最後の作品が『明るい部屋』です。

言葉によって一般化されることに徹底的に抗い、交換不能な自分自身の感情を根拠にして、そこから普遍性を目指す。「個別の存在を扱う不可能な科学というユートピア」(『明るい部屋』28章)。

言語の限界を超えた不可能な批評に挑むバルト、客観的な現実よりも想像的なもの(Imaginaire)に優位を置く彼はまさに「知のドン・キホーテ」とも言うことができます。そして、そうせざるを得なかった彼の動機はとても深く切実なものです。私たちはバルトの本を読むたびに、思想家としての彼の誠実さに深く打たれます。

自分の個別性にこだわったバルトに対し、ケネス・クラークは「理想美」という人類文明にとっての普遍性を示そうとします。しかしちょっと待って。「理想美」などというものがもしあるなら、それは「正しい美」があるということになってしまいます。そうなると正解をなぞっていくのが美術であって、作品はその答え合わせということなのでしょうか。そんなことを主張するのは19世紀ならいざ知らず、現代においては正気とは思えません。それともこの本は1950年代に書かれたものだし、そもそもクラークが19世紀の遺物のような人物だからそんなことを言っているのでしょうか。

「芸術作品はその時代を表現する」というのは広く受け入れられた芸術感です。芸術家はそのひとが生きる時代と斬り結ぶ、と聞いて妙な感じはしません。しかしケネス・クラークはこのような芸術観を批判します。

たとえばクラークは《ミロのヴィーナス》について「芸術作品はそれが属する時代を表現せねばならぬという現代批評の合言葉に対する最も高尚な反駁となっている。」と最大限の評価をします。(『ザ・ヌード』 III章 「ヴィーナス I」)

クラークは「自分がいいと思えばそれでいい」という美術評価の態度については全く相手にしていません。もう完全に論外。では「すでに評価が認められているものを評価するべき」という立場なのかというと、そうとも言えません。というのは、クラークにとっては一般に「すでに評価が認められているもの」ですら、各時代の当てにならない評価でしかないからです。

クラークがその存在を明らかにしようとする「理想美」は、紀元前ギリシャの一時期に生まれ、その後の西洋美術の天才たちの間に奇跡的に生きのび続けてきたある概念です。

貴族的な態度と美術界の権威という立場から「美術史の恐竜」とも呼ばれるケネス・クラーク。では彼が1950年代に書いた『ザ・ヌード』の主張は、現在はもう古臭くて通用しないのでしょうか。ケネス・クラークの著作をそのように批判する人はきっといるのだろうと思います。なんせ彼が主著のひとつである『ザ・ヌード』を書いた時は、まだヨーゼフ・ボイスは目立った活動を始めていませんし、ポストモダン思想も存在しませんでした。現代美術、現代批評のひとからは、クラークの著作はホコリをかぶった壊れかけの大きな家具のように見えるのだろうと思います。

ケネス・クラークに対する私たちの印象は、全くそんなことはありません。むしろ逆です。

読書会を進めるなかで、クラークが示す人類史的な理想美のあり方を知ると、自分の目が全く新しくなり世界が新鮮に見えるような感動を覚えます。最初は本当に衝撃的でした。こんなことも知らずに、よくこれまでアートだの表現だのと言ってきたな自分!と、とても恥ずかしくなりました。しかしそれよりぞっとするのは、これを知らないままで人生を終えていたかもしれないということです。生きている間にこれを知ることができてよかった!そのように思えるのは、クラークが示そうとする「理想美」が、アートは感じればそれでいいとする日本人には想像をはるかに超えた巨大で明晰な概念だからです。

ともかくこのふたり、自分が確信する真実や美のために、一般的な世界を置き去りにして、まったく真逆の方向に全力で突っ込んでいっています。かたや自分だけの固有の感情を全力で守ろうとし、かたや人類史的理想が確実に存在することを示そうとする。全く逆。完全に反対方向。

しかし、私には両者が深く共有しているものがあるように感じます。

まずひとつ明らかな共通点として、バルトとクラークがつかもうとしている「理想」は、どちらも現代の世界では存在が非常に困難になっているものだということです。

「科学的な説明」に非常に重点を置くようになった現代において、定量的、定性的な言葉に還元できない個別性は無視されるか価値のないものとされます。

また、理想や普遍性などと言い出すことは、前時代的なイデオロギーとみなされ、忌み嫌われるようになっています。

そしてその結果として、現代の私たちは意味の確かさをつかめなくなってしまっています。美術制度を茶化した悪ふざけのようなアート作品が信じられない高額で購入され、それがそのまま美術的価値であるかのように語られ続けています。そこにはどのような本質的な意味も存在することができません。美術はもはや人間の実存にとって何の意味もないものになってしまいます。

自由であることの虚無。それが私たちが生きるこの現代が陥ってしまっている場所ではないでしょうか。

ロラン・バルトは自分が個別の存在であることを絶対に確保しようとしました。自分だけの大切なものをラベルにして社会化し一般化することには、言語を解体することも辞さない態度で徹底的に抵抗しました。またケネス・クラークは理想美が存在可能であることを確かに示そうと試みました。彼は、恐るべき博識と深く熱いパッションで、皮相的な批判を寄せ付けない評論を構築します。

世界の「正しさ」に踏み潰されないために。そしてふたたび、この生の意味をつかむために。

これがロラン・バルトとケネス・クラークが共有している深いパッションの源泉ではないかと思います。

金曜日のケネス・クラークに、土曜日のロラン・バルト。

東京オルタナ写真部の読書会。このふたりを同時に取り上げたのは偶然とはいえ、とても胸アツです。

(「いいね」では伝えられない「好き」を伝える/個別性と普遍性について-3 に続きます)