逆張りの「写真の始まり」

日本の写真の始まりと言えば上野彦馬撮影の坂本龍馬の写真などが取り上げられることが多いですが、その逆に、始まったものの影で姿を消したものもあるわけです。

三菱一号館美術館で先日開催された展覧会「芳幾・芳年―国芳門下の2大ライバル」展は、まさに姿を消したものにスポットを当てた、逆張りの「写真の始まり」でした。先日レビュー会を開催したのですが、ディスカッションがまたスリリングな内容になりました。どんな話になったのか少し紹介します。

三菱一号館美術館

浮世絵と写真が交差した時

芳幾と芳年は浮世絵を描いた絵師です。浮世絵というくらいだから絵です。写真とは関係ないと言えばないのですが、それは現代の私たちにとっての話です。

私たちにとって浮世絵は美術館で鑑賞するもので、写真はスマートフォンでも撮れるものです。しかしもちろん、そうでなかった時代があり、写真はフィルムで撮っていた時代もあれば、浮世絵がそば一杯の値段で買えるありふれたものだった時代もあります。

そんな時代の移り変わりのなかに、浮世絵と写真が交差した時があります。ちょっとマルチバースっぽい設定ですが、現実にその瞬間はありました。「芳幾・芳年」展は、まさにその瞬間を垣間見せてくれる展覧会でした。

庶民の風俗画「浮世絵」

絵画は長い間、武家、君主、公家のといった支配階級のための贅沢品だったのですが、江戸時代になり庶民が力をつけてきて、庶民のための風俗画が描かれるようになりました。それが浮世絵です。

そうはいっても、最初は手描きの一点ものだからまだまだ超高級品。やがて木版画の技術が進み、お金さえあれば色版を何枚も重ねた多色刷りのフルカラー版画も作れるようになりました。版画ですから、たくさん刷って売ることもできます。絵師に絵を発注し、彫りや刷りの職人たちを雇える元手があれば、これはいい商売になります。そうやって始まったのが、シリーズ浮世絵を企画出版する版元システムです。江戸時代の出版社。

江戸時代後期になると、北斎、広重、国芳といった天才たちが活躍して、浮世絵は全盛期に。でもって、ここでの話題はその弟子世代です。国芳の弟子、最後の浮世絵師とも呼ばれる、芳幾、芳年!

落合芳幾と月岡芳年

芳年といえば、血。血みどろ絵。血まみれ芳年。それはほめているのか?いい意味で血みどろ、とかあるのか?ともあれ、芳年と言えば血みどろ絵師。

東京国立博物館

芳幾も血みどろ絵を描いているのですが、器用な芳幾はいろいろなアイデアに挑戦したため、芳年ほど固定された印象はないようです。しかし、実験的な浮世絵を多く描いた芳幾のほうが、写真が始まった時代に何が起こったのかをよく伝えてくれているように見えます。

ところで「最後の」と言われて想像するものは何でしょう?モヒカン族の最後、ラスト サムライ、最後の決闘裁判、最後の晩餐。いずれも「最後の一個」という意味ではなく、ある時代が終わる象徴として「最後」という言葉が使われています。では芳幾、芳年は何の最後を生きた画家だったんでしょうか。

真写!浮世絵ジャーナリズム

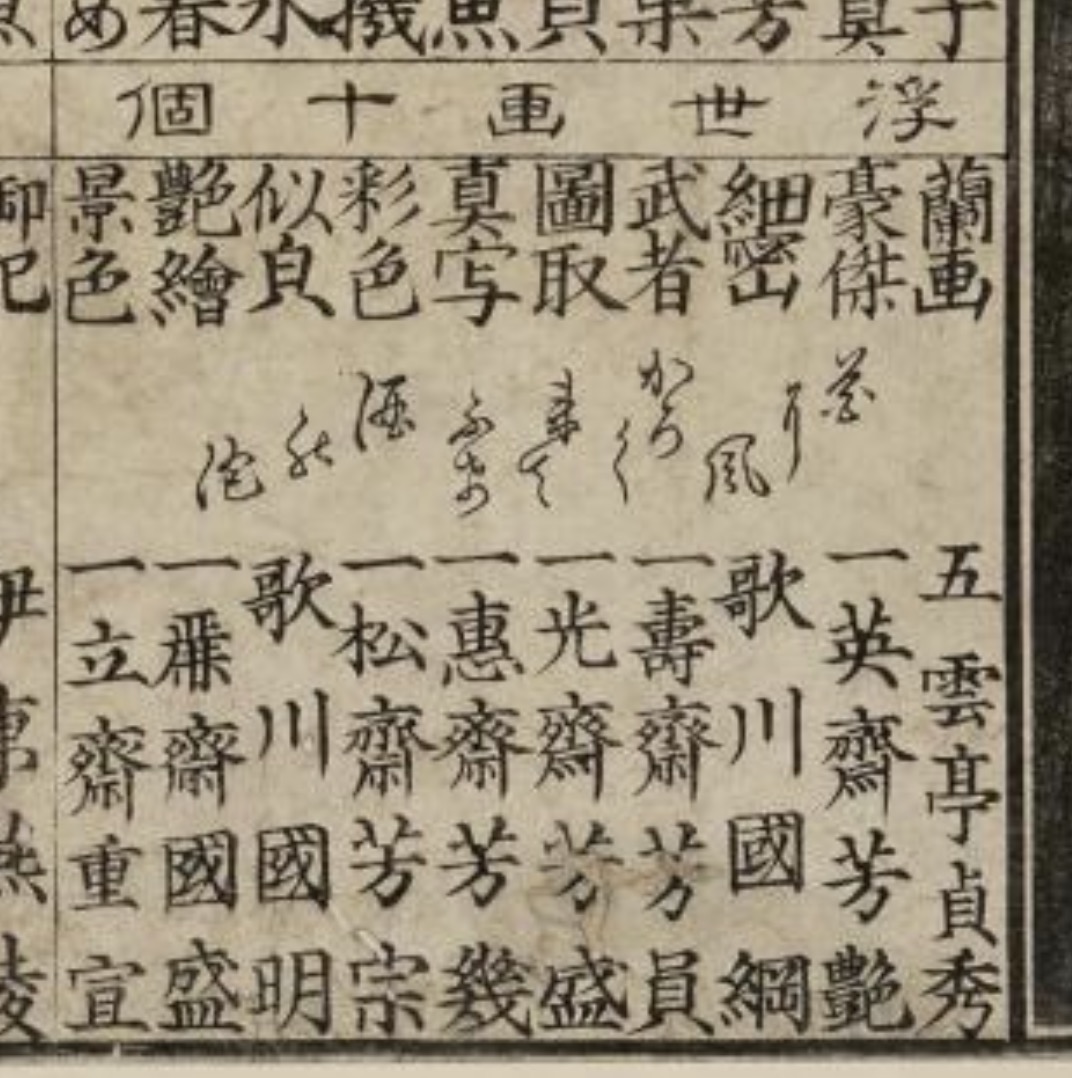

ときは幕末。江戸時代の最後の最後。日本の開国にともない、欧米から大量の新奇なものが流れ込んできます。浮世絵はすぐにそれらの珍しくキラキラしたものを取り上げて描きます。新しい時事的なものに取材して描くこと、それはいまの言葉で言うとジャーナリズムですが、当時は「真写」と呼んだそうです。浮世絵ジャーナリズム。若き芳幾は絵師番付で「真写」絵師として紹介されたりしています。

東京都立中央図書館

浮世絵は流行の最先端を行くメディアだったのですが、新聞や写真などの、新しい勢力に徐々に押されていきます。そこで浮世絵師たちが打って出た最後の大勝負が「錦絵新聞」。浮世絵師が自ら新聞を発行し、面白い三面記事を錦絵(多色摺り版画)にして販売しました。大衆にウケる面白さ勝負ですから、そこで血みどろ絵!残虐事件を血みどろに描いたりもします。東京日日新聞。新聞です。

国立国会図書館デジタルコレクション

ところで多色摺り版画って製作時間がどれくらいかかったんでしょうか。

- 版元がシリーズ企画

- 絵師が下絵を描く

- 検閲

- 彫師が主版を彫る

- 主版の試し摺り

- 絵師、彫師、摺師が集まって色版の打ち合わせ

- 彫師が色版を彫る

- 摺師が試し摺りする

- 絵師と版元のOKが出たら初版を摺る

ざっとこんな感じでしょうか。正直かなりの手間ですが、江戸末期にはこの体制で大量の錦絵が発行されていたことになります。そしてついに新聞に挑戦!いやしかし、さすがにスピード感的にどうだったのでしょう。詳しいことはわからないのですが、時事的なトピックを扱うには、錦絵は時間と手間がかかりすぎるたのではないでしょうか。

それに、噂ばなしレベルの事件を面白く描いたにしてもやがて同じような内容でマンネリ化していきそうなものです。だからどんどん血みどろで扇情的になっていったのかもしれません。

ともあれ、新しい未来を感じさせるきらっきらした物がたくさん押し寄せる中で、浮世絵は大衆の関心をつなぎとめることができなくなっていった、とは言えるのではないかと思います。

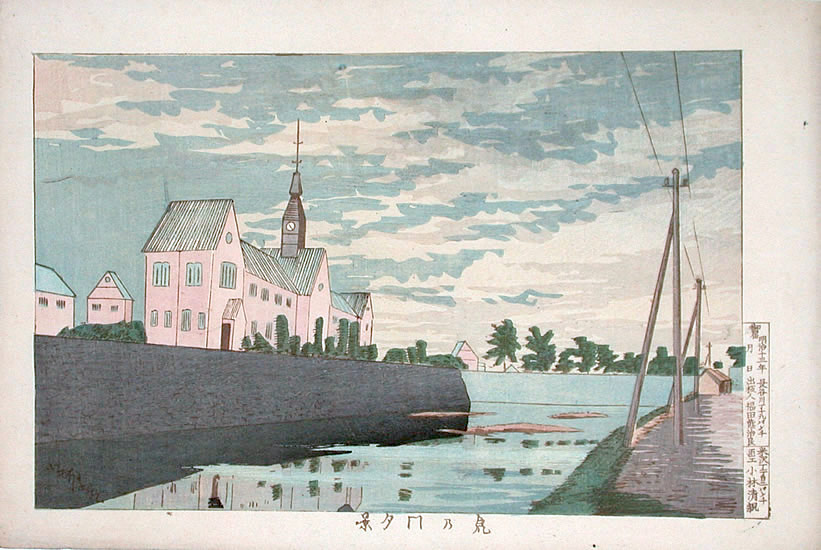

最後の浮世絵師

芳幾、芳年は最後の浮世絵師と言われますが、実際には彼らが最後の世代ではなく、浮世絵は明治の新時代にも受け継がれていきます。小林清親、そして川瀬巴水へと。しかしそれは江戸の浮世絵ではなく新時代の浮世絵です。淡々とした色彩で東京の新しい風景を描いた清親の浮世絵は「光線画」と呼ばれるようになります。並べて見ると、その変化は明らかです。芳年と小林清親。血みどろ絵と光線画。二人はほぼ同世代。そしてこれは、ほぼ同時代の二人の作品です。

東京都立図書館

ああ、何かが終わったんだな。と、ひと目でわかる。だから「最後の浮世絵師」なのかと。このふたつの浮世絵が同じ世界にあったと思うと少し切ない。

ざっくりとした感想ですが、江戸の浮世絵師は物語を描く力が優れていたのではないかと思います。誰もが知っている大きな物語の1シーンをあっと驚くような斬新さで描いてみせる。それが江戸の浮世絵の魅力のひとつだったのではないかと。

しかし、そのような大きな物語が魅力がなくなっていったのではないか。大衆にウケなくなっていったのではないか。では、大衆が求めた新しいコンテンツはどんなものだったのか。清親や巴水の作品を見ていると、それは「日常」だったのではないかと思います。人々は大きな話よりも、深い意味はないけれどオシャレな雰囲気の日常を消費するようになったのではないか。あ、なんか好き。ひとめ見れば好みかどうかすぐにわかる。読み解きとか必要ない。

絵師たち自ら挑んだ新聞ですが、新聞記事には英雄物語は存在しません。ですから新聞は、江戸の浮世絵師たちの最大の能力のひとつ、大きな物語を描くというポテンシャルを放棄することにもなったのではないか。「物語を描く」から、ただ「描く」へ。そうやって浮世絵の魅力が削がれていったのかもしれません。

そしてこの時代の雰囲気に乗って、写真も受け入れられていったわけです。写真。まさしく光線画。写真もまた、それ自体には物語を含まないものです。ロラン・バルトが「写真は幼児が何かを指差してダーダーと言ってるようなものだ」と指摘したように。写真はただ瞬間を指差すだけです。

古の物語の英雄たちは死に、代わりに、終わりなく過ぎていく日常が置き換わった。卓越を目指す物語ではなく、光の明滅のような瞬間にリアリティを感じるようになっていった。この時代の変化は、人々のリアリティの変化とも言えるのかもしれません。

何かがはじまったときには、終わったものがある。私たちの写真のはじまりには、江戸の浮世絵の終わりがあるのだと気付かされた展覧会レビューでした。

国立国会図書館デジタルコレクション