アート批評ワークショップ「作品を見る/語る」より:見えるものを描くということ

ワークショップ「作品を見る/語る」では進行役のわたし(大藤健士)も作品批評を書きます。

国立西洋美術館の常設展で、ド派手なルネッサンス絵画に囲まれてひっそり展示されていた、キリストと聖母マリアの絵。ぱっと見たところ中世っぽい感じの絵なのですが、異様ななまなましさを感じて立ち止まってしまいました。この絵からひしひしと感じる信じられないほどの悲痛さ。

でもこれは570年前のヨーロッパで描かれた絵です。当時この絵を描いた人もこの絵を見た人も、わたしとは全く異なる世界に生きていました。いまわたしがこの絵を見て感じているものと、ほんとうにこの絵に描かれたものが同じである保証はどこにもありません。もしかすると、私はなにかひどい勘違いをしているのかもしれない…。

そこで、この絵を取り上げて批評を書いてみることにしました。以下はワークショップで発表し、参加者とディスカッションしたその批評です。

絵を見ることは歴史を目撃することなのだ。そして自分自身もその歴史のなかに生きる人間なのだ。

作品を見て言葉にすることは、このことを深く実感することでもあると思います。

「母性本能や母性愛は、人類の起源より女性に備わっている本質的な性質である」。通俗的にはこのように理解される「母性」とは、実際には18世紀に発明された通念である。産業革命により労働人口を必要とした社会が母親に子供を育てることを要求し、それがやがて「母性本能」というイデオロギーを形成した。1)バダンテール 37ページでは、この15世紀の絵の中の女性、イエスの母マリアは何に涙を流しているのだろうか。

この絵は初期フランドル(初期ネーデルラント)に属する。15世紀当時、ヨーロッパ世界の中心はイタリアだった。なかでもルネサンスを担った都市フィレンツェがあらゆる文化の中心になっていた。だが、はるか北方のフランドル地方2) 現在のベルギー北部の絵画は、そのフィレンツェを熱狂させた。3)トドロフ 280ページフランドルの画家たちは革新的な油彩技法を駆使し、宝石のきらめき、織物の光沢、木目の質感などを非常に鮮明に精緻に描いた。彼らの存在がなければ、ラファエロやカラヴァッジョの作品も異なったものになっていただろう。初期フランドル派は、初めにロベルト・カンピン、ヤン・ファン・エイク、ロヒール・ファン・デル・ウェイデンらにより確立された。この絵の画家ディーリック・バウツは彼らの弟子世代にあたる。

2枚の同じ形の板に描かれたこの絵は、蝶番で留められ開閉できるようになっている。描かれたイエスとマリアはともに涙を流して泣いている。ふたりはなぜ泣くのだろうか。キリストの受難のストーリーにこのような場面はない。また最初に示したように、彼らの涙を「母性愛」などには回収できない。それは近代の発明品でありこの絵の画家も注文主も知る由のない言葉だからだ(現在のわれわれにとっても根拠の疑わしい概念である)。

この作品のように蝶番で留められた板絵はディプティクと呼ばれる。このディプティクがひとつの作品として制作されたことは明らかだが、美術館の目録には2点の別の作品として登録されている。それぞれは「悲しみの聖母(Mater Dolorosa)」と「荊冠のキリスト(Christ Crowned with Thorns)」である。このディプティクがパネルの左右で別の作品として登録されている理由は、現代ではここに描かれている図像がそれぞれ独立した宗教画の主題として認知されているからだ。

キリスト教では崇拝の対象となるのは唯一の存在である神のみのため、聖母マリアの崇拝は禁じられている。4)「三位一体」は、神とキリストと聖霊を同一のものとする宗教的理論。これによりイエスを崇拝対象とすることに矛盾が生じない。聖母マリアは神への仲介者として「崇敬」される。そのため聖母マリアが描かれる場合は三位一体のキリストや聖霊と共に描かれてきた。12世紀ごろから西ヨーロッパでマリア崇敬が盛んになり、やがてイエスの磔刑を悲嘆するマリアが単独で描かれるようになる。それはのちにカトリック教会によって「悲しみの聖母」として定型化された主題となる。この絵はこの主題が描かれたもっとも初期のものだと見ることができるだろう。荊冠のイエスが単独で描かれる主題はおもに2種類ある。手の釘痕などの傷を見せているものは「悲しみの人」であり、傷痕がなく手首を縄で縛られているものは「エッケ・ホモ(この人を見よ)」である。この絵のイエスはそのどちらでもない。ただ両手を組み合わせているだけである。これはこの画家バウツが始めたイエスの描き方だとされている。5) 国立西洋美術館 作品解説「荊冠のキリスト」磔刑とその前後の時間のイエスとマリアを同じ画面に描く主題はこの絵より前の時期にすでに成立している。「キリストの磔刑」「十字架降架」「ピエタ」などであるが、いずれの場面においてもイエスは絶命の間際でありマリアは悲嘆による虚脱状態である。ふたりがともに泣くことも、視線が交差することも、感情を共有することもない。なかった。この絵が描かれるまでは。

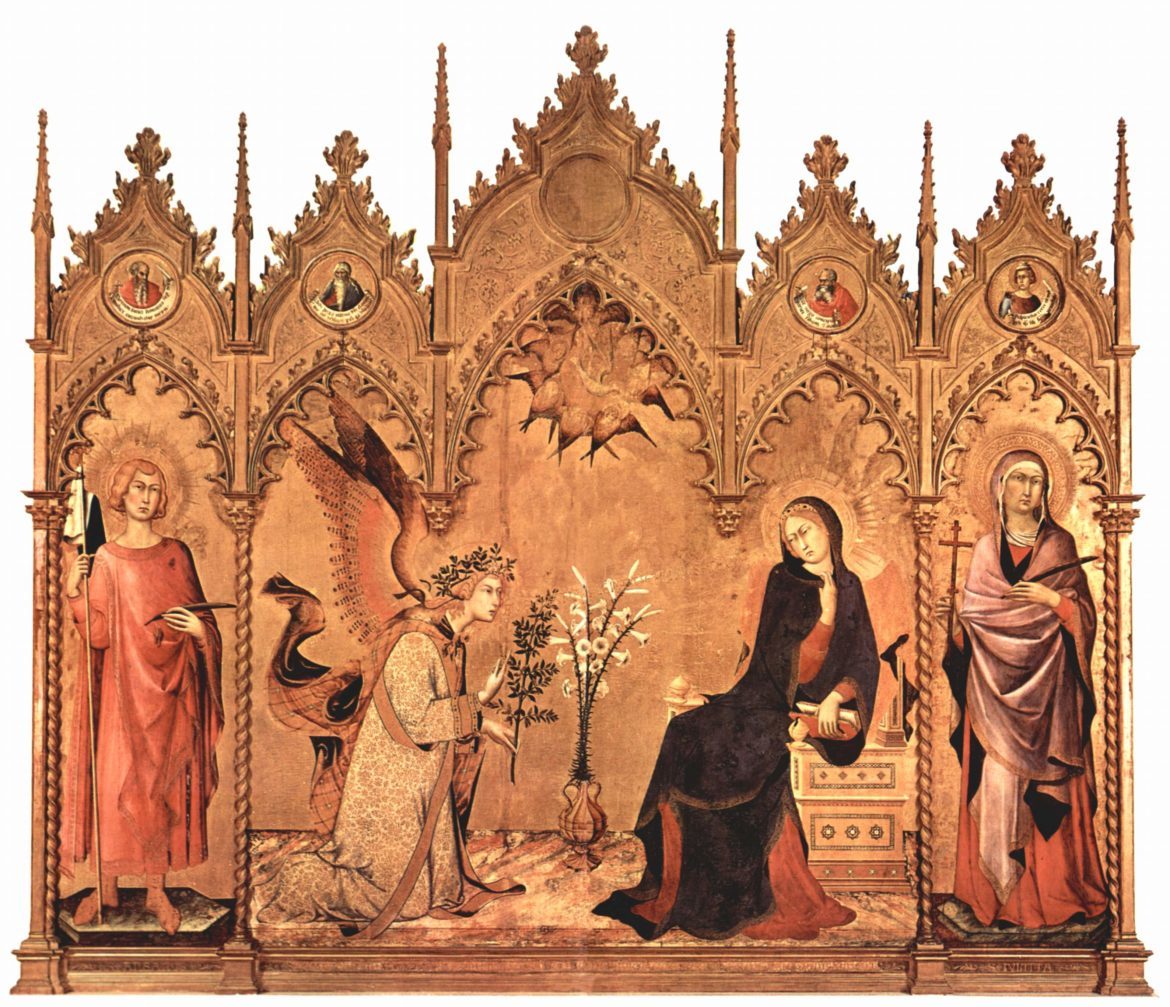

4世紀ごろに始まるキリスト教美術は、文字を読めない者のための読む絵画であった。描かれた形象はすべて教義の言葉に正確に対応したものであった。宗教的な意味として知ることができる形象だけが描かれる価値があり、身体が知覚できるもの、見ることができるものに価値はなかった。魂の容れ物にすぎない人間の身体にも価値がないため描かれることはない。個人の肖像を描くことは偶像を生み出す忌避すべき行為だった。そのため神聖なイメージは、日常的なコンテクストからは徹底的に切り離し、孤立させて描かれた。6) トドロフ 45ページ参照例として、ゴシック期のイタリアの画家シモーネ・マルティーニの「受胎告知」を挙げておこう(図1)。人間の世界に連なるものはここにはない。

では初期フランドル派の画家たちの先輩格、ロベルト・カンピンは同じ主題「受胎告知」をどのように描いただろうか(図2)。カンピンのマリアは「現代」の一般家庭の居間にいて、読書に夢中で天使に気づく様子もない!絵画は突然、人間の世界を発見したかのようだ。15世紀に起こったこの大きな転換は、オッカムの神学7)トドロフ 49ページ、ブルジョワ階層の発展8)フェーヴル 142ページ、などのさまざまな要因が指摘されている。そして絵画技法においては、フランドル発の革新的な油彩技法がこの変化を決定づけた。光や質感を精緻に描くことができるこの技法を用い、画家たちは、目で見えるものを、それがまるでそこにあるかのように描くことを始めた。身体が知覚できるものを正確にトレースしそれを画面に写実的に再現する絵画のイリュージョニズムは、この時期に始まったのだった。

バウツの作品に戻ろう。この作品が携帯可能なサイズのディプティクであることは、この絵が教会に設置されたのではないことを示唆している。カンピンが描いたような個人的な家庭の空間こそがこの作品の居場所であったはずだ。バウツは聖母マリアを三位一体のタブローから連れ出し単独で描いた。いや、ひとりの女性の肖像としてここに描いたと率直に言うべきだろう。対になるイエスは、もはや聖痕や捕縛の縄を見せ自分の身元を明らかにすることはしない。ただその手を組むだけだ。バウツは、見る者に象徴を示す義務からイエスを解放した。ではバウツは何を描こうとしたのだろうか。カンピンは、人間の現実世界と、目が見ることができるものを再現するように描いた。バウツがそれをさらに進めて、人間が感覚できるものをありのままに描こうとしたと考えるのは不合理ではないはずだ。バウツがここに描いたもの、それは人間が日常の中で経験する悲しみだ。ここにあらわれているのは絵画史上初めて描かれた、愛の喪失に直面した人間の悲哀の感情なのだ。教会の公的な空間に建設された宗教芸術による形而上的な観照はここには存在しない。この絵の所有者は、個人的で親密な空間の中で、絵の中のふたりに起きた悲劇的なできごとをわが事のように共感し、それを共有したのだ。そしてここに描かれた悲痛はまた、ありありと私にもあらわれ、突き刺し、絵の前に立ち止まらせるのだ。

「意味を指し示すものではなく、目が知覚できるものを描く」という挑戦は、カンピンたち初期フランドル第一世代の画家たちにより開始された。この潮流はやがて19世紀の印象派、モネの絵画へと到達する。モネにおいては、描かれるモチーフの象徴と知覚のバランスはゴシック期以前と完全に逆転することになる。初期フランドル第二世代のバウツはこの挑戦をさらに先鋭化させた。彼は、視覚にとどまらず人間が知覚できるものすべてを絵画に再現しようとしたのだ。それは現在のわたしたちが「感情」と呼ぶ領域までも含む。絵画が描く対象を人間の感覚的な運動にまで拡張したバウツの作品。ここにポロックやミロたちの20世紀以降の非具象絵画の先駆を見ることは、決して無謀な飛躍ではないだろう。

プラトンアカデミーを擁し、哲学思想がルネサンスを推し進めたフィレンツェに対して、初期フランドルは哲学よりも絵画技法の発達が先行した。そのため、ゴシックとルネサンスが画面の中で接続されるような絵画が存在する。バウツのこの作品もそのひとつだ。金地のエンボスで作られた光背、切り絵のような平面的な外套。この中世的な表現を背景にして、美しい質感の立体的な肌、手で拭えそうな涙が、イリュージョンのような写実性で描かれる。(図3)この絵の前に立つとき、わたしたちは、形而上的なものから可視的なものへの歴史的な移行のダイナミズムも同時に目撃しているのだ。

現在、この作品は美術館目録にふたつの絵画として登録されていることはすでに述べた。この絵の内容から見た場合、その扱いが不当であることを最後に検討する。マリアが絵画に単独で描かれるようになったのは15世紀からであり、それが「悲しみの聖母」として定型化されるのはそれより後の時代である。また象徴を示すことなく荊冠のイエスを描くのはバウツの発案である。つまりこの作品の図像は、同時代の作品を参照しつつも、まだ誰も描いたことのない斬新なものだったのだ。この2枚が対になってひとつの作品を構成するように作家が意図したことは疑う余地はない。その作品を後世に成立した図像分類を適応して分割することは転倒した解釈だと言えるだろう。

さらに参照対象として次の作品を挙げておこう。「フランクフルトの画家」と呼ばれる名前の伝わっていない作者は、アントウェルペンで制作を行った。その呼び名にかかわらず、彼はフランドルの画家である。この絵は彼自身と彼の妻を描いた二重の肖像画である。(図4)このふたりは生活を愛しみ、さらにはお互いに愛し合う個人としてここに描かれている。もはや宗教的な象徴に還元すべきモチーフは存在せず、人間的な感情生活だけが豊かに満ちている。かたや、ふたつのフレームに隔てられ、もう二度とお互いに触れ合うことのできないマリアとイエス。バウツの作品とこのフランドルの画家の作品の図像的な類似は指摘するまでもないだろう。ふたりの肖像は不可分のひとつのタブローであり、それゆえディプティクの蝶番は分解されてはならないのだ。またこのふたつの図像の類似は、永遠に視線を交差させるだけのバウツのマリアとイエスが、日常的で人間的な愛や哀惜の感情の現れとして描かれているということのさらなる証左でもあるだろう。

エリザベート・バダンテール(1991)『母性という神話』(鈴木晶訳)筑摩叢書

ツヴェタン・トドロフ(2002)『個の礼賛 ルネサンス期フランドルの肖像画』(岡田温司、大塚直子訳)白水社

リュシアン・フェーブル(1996)『フランス・ルネサンスの文明 人間と社会の四つのイメージ』(二宮敬訳)ちくま学芸文庫