青色の長い旅:フェルメール、伊藤若冲、サイアノタイプ

日経サイエンスが青色顔料のプルシアンブルーを実験で再現した記事を掲載しています。

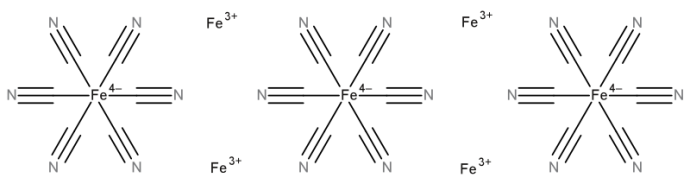

プルシアンブルーは化学式C18Fe7N18の化合物です。絵の具の顔料として使われています。そしてまたプルシアンブルーはサイアノタイプ(青写真)の色です。サイアノタイプの画像はプルシアンブルー顔料そのものでできています。古典技法の写真家にとっては写真の色としてなじみ深いものです。

プルシアンブルーは化学合成して作る顔料なので、あまり考えたことはありませんでしたが、発明された経緯や当時の合成方法などがあるはずです。それを再現したというわけですね。

日経サイエンスの実験は『「若冲の青」を再現する』というふれこみで、伊藤若冲が使った当時のプルシアンブルーを作ろうというものです。まず材料。豚のレバー。ぶ、豚。豚のレバーから青色顔料。なんかいきなりすごく遠い感じがします。豚レバーが青色ってそれは食べれません、ぐらいしかとりあえず思いつきません。

実際に豚のレバーでプルシアンブルーを作る実験をしているサイトがありました。

結晶美術館

[bcd url="https://sites.google.com/site/fluordoublet/home/colors_and_light/prussian_synthesis"]

プルシアンブルーの本来の原料は牛の血だそうです。ああ、そうかなるほど、赤血塩!

赤血塩は写真暗室によくある薬品で、銀塩プリントのトーニングプロセスなどに使われます。サイアノタイプの感光液にも入っています。赤血塩、この変な名前の由来は牛の血から作られたからだと聞いたことがありました。

上記ウェブサイト「結晶美術館」によると、牛の血から最初に生成されるのは黄血塩で、さらにそこから作られるのが赤血塩だそうです。赤い血から作られたから赤血塩なのではなく「赤い血塩」ということなんですね。そして動物の血や内臓から得られるのは黄血塩。黄色い血塩。そして上記ページを見ていただければわかるように、本当に豚レバーからプルシアンブルーができています。

動物の血や内臓から顔料を作るなんてぞっとしない話ですが、そうでもしないと青色絵の具は手に入らなかったのか。いやいやそんなわけはない、それより前にも青色絵の具はあったはず。それに若冲が日本で最初に青色を使って絵を描いたわけでもないだろう。なぜわざわざプルシアンブルーなのか。

ひとまず西洋の話からですが、最初の青色顔料はアズライトという半貴石で、これは紀元前から18世紀頃まで利用されていました。しかしアズライトは顔料としては問題がありました。それは退色してしまうこと。それに元々あまり鮮やかな色ではないということでした。顔料としてはいまいちなアズライトですが、それでも原料は宝石(半貴石)です。宝石を粉々にして使っていました。

紀元前3000年頃にエジプトでエジプシャンブルーが発明されました。これは天然の顔料ではなく、世界で初めての合成顔料でした。しかしエジプト文明の衰退と共に製法が失われてしまいました。

その後に残った、ほぼ唯一のまともな青色顔料がウルトラマリンでした。

ウルトラマリンの原料であるラピスラズリ(瑠璃)は何世紀もの間、アフガニスタン北部の山脈にある乾燥地帯でのみ採掘されてました。ラピスラズリは海路でヨーロッパまで運ばれてきたため「海を越えた色=ウルトラマリン」と呼ばれたわけです。

このウルトラマリンは非常に貴重であったため、聖母マリアやキリストの衣装を描くためだけに使われました。またあまりに高価なため、金を混ぜて水増しして使われました。金、金で増量。当時、ウルトラマリンは金より価値がありました。注文画においても青色を使う場合は特別料金が必要でした。

最初に紹介したアズライトは顔料としてはいまひとつでした。しかしそのアズライトさえも、ドイツなどの北部ヨーロッパには行き渡らず、15世紀のヤン・ファン・エイクは青色を使えませんでした。つまりイタリアから北のヨーロッパでは青色顔料はとても手に入りにくいものだったのです。17世紀オランダのフェルメールはウルトラマリンを使ったことで有名ですが、それで多額の借金を抱えたとも言われています。さらに16、17世紀はアズライトも不足し、ウルトラマリンはますます高騰したそうです。

「プルシアンブルー」は青色顔料が入手できなかったプロセインの首都ベルリンで1704年に誕生。この状況、もはや爆誕と言って過言ではないでしょう。青色顔料プルシアンブルー、ヨーロッパに爆誕。

ベルリンの錬金術師のヨハン・ディッペルは、動物の骨や血からディッペル油を作っていました。このディッペル油は医療用ということですが、虫除けの効果があり、第2次世界大戦時には敵陣地の井戸に投げ込んで飲料できなくする「化学兵器」としても使われたそうです。

彼の工房にいた顔料の調合師ヨハン・ディーズバッハが、ある時カイガラムシから赤い顔料を作ろうとしていたところ、アルカリが切れていたのでディッペルから借りました。そうしたら偶然プルシアンブルーができました。爆誕。

メアリー・シェリーのゴシック小説『フランケンシュタイン』は錬金術師ディッペルから着想を得た可能性がある。ディッペルはフランケンシュタイン城に居住していて、死体泥棒の噂も立っていた。メアリー・シェリーはこの地を旅したことがあり、城を訪れたり土地の伝承を聞いたかもしれない。ちなみに小説の中のフランケンシュタインは怪物を作った人の名前。怪物に名前はない。そしてこの怪物、よくしゃべる。有名な四角い継ぎ接ぎ顔で首にボルトが刺さっているイメージは後の映画での創作。

写真の誕生にも関係する『フランケンシュタイン』

[bcd url="https://tokyoaltphoto.com/2019/04/lacock-abbey-fox-talbot-museum/"]ニエプスによる世界最初の写真術「ヘリオグラフィ」はアスファルトの感光性を利用したが、そのアスファルトを練るのにディッペル油が使われた。

錬金術師なんて中世ごろのもので、18世紀にまだいたのかと思いましたが、実際の錬金術のピークは18世紀かもしれないと言われるほど、当時はまだまだ盛んだったそうです。ともあれプロシアの青(プルシアンブルー)、ベルリンの青(ベルリン藍、ベロ藍)と呼ばれたこの顔料は、安価で美しく耐久性があったため、またたくまに普及しました。ディッペル達の製法はしばらく秘密だったのですが、1726年にイギリスのジョン・ウッドワードがこの顔料が草木の灰とウシの血液から製造できることを発表し、製造方法が広く知られるようになりました。

日本の浮世絵に関して言うと、もとは露草や藍が青色に使われていたそうです。露草は青い花の汁。わかりやすい。藍は藍染の藍ですね。しかしどちらも退色したり扱いにくかったりとあまり良い顔料ではなかった。そこでプルシアンブルーが輸入されて使われるようになったそうです。プルシアンブルーの特徴は粒子が細かいこと。これによって浮世絵の大きな特色のひとつとされる青色の「ぼかし摺り」ができるようになりました。

日本では平賀源内が最初にプルシアンブルーを紹介し、伊藤若冲が『動植綵絵』の「群漁図(鯛)」(1765年から1766年頃)のルリハタを描くのに用いたのが確認されている最初の使用例とされています。ルリハタ…瑠璃ハタ。名前に正しく従えばラピスラズリ(ウルトラマリン)で描かないと嘘になってしまう画家泣かせの魚!若冲はそれでせめて他の魚とは顔料を変えたかったのかもしれません。

それにしてもプルシアンブルー、はるか遠くのベルリンで爆誕後のわずか半世紀後に、日本まで届いていたんですね。後の葛飾北斎の頃はプルシアンブルーは大いに普及し、彼の代表作「富嶽三十六景」でも用いています。

ところで石灰窒素からシアン化物の製法が開発されるのが明治中期ごろなので、若冲、広重、北斎の青色はどれも動物が原料でした。大量の動物の血、革、骨を蒸し焼きにしてこの美しい青色顔料が作られていました。

写真史のトピックとしては、プルシアンブルーの写真技法サイアノタイプは世界で初めての「写真集」で用いられた技法でもあります。1843年、Anna Atkinsは自分の植物標本のシルエットをサイアノタイプで焼き付け本に編みました。

絵の具というのは安くて簡単に手に入るものだと思っていました。しかし絵の具が簡単に手に入るようになったのはごく最近のことのようです。とりわけ青色の顔料は貴重であったために、美術の長い歴史の中で青色は常に画家にとって思い入れの強い色だったのだろうと思われます。