写真作品のグループ展を開催する理由。世界に向かってひとりで叛逆する自由。

東京オルタナ写真部のグループ展「歴史/現前」が現在開催中です。前回のグループ展は、初日が新型コロナによる緊急事態宣言の開始日と重なり、無観客開催というとても厳しい内容になりました。コロナ禍による状況の変化を経て、今回、グループ展を再開できたことはなかなか感慨深いものがあります。

そこで、なぜ私たちは作品を制作し、グループ展を開催するのかについて、改めて考えてみたいと思います。とはいっても、ここではいちばんカジュアルなバージョンでいってみることにします。なぜグループ展をするのか。もっとも簡単に言うと、どうなるでしょう。

私たちはアマチュアの写真家グループです。アマチュアというのは、プロではないということですが、かといって「素人」でもないと思います。写真史においてアマチュアは、プロができない領域を果敢に開拓していったという経緯があります。たとえば木村伊兵衛や土門拳が出てきたムーブメントは、当時のアマチュア写真家たちが既存のプロ写真に対抗して興したものでした。

アマチュア写真の最大のアドバンテージは、写真表現の可能性の実験の場であると言えると思います。商業写真や美術マーケットの文脈を完全に無視して自分のやりたいことだけを追求しても、誰にも文句を言われない。この自由さ!これがアマチュア写真の強みと可能性ではないでしょうか。

では、アマチュア写真はなにを目指せばいいのか。「何をやっても自由だ。」もちろんその通りですが、実は「何でも自由」は「何にも意味がない」と表裏一体です。私たちは「意味なんてないよ」という冷笑のために情熱を捧げたいわけではありません。

また、商業的な写真やアートシーンや写真界隈で評価されている写真を真似したい…わけでも必ずしもありません。もちろん、それらには美しくて洗練された表現があり、学ぶところはたくさんあります。それにそもそも、他の写真に完全に無関係に作品を作ることは不可能です。なぜなら、写真というメディアは歴史的に形作られているため、個人が再発明できるようなものではないからです。

とはいえ、既存のものをただ真似することは、せっかくのアマチュア写真の強みや可能性を活かしているとは言えません。それはいわば「正解を言い当てる」作業だからです。既存の正解を上手に言い当てることは、器用な人ほど得意なことだと思います。そしてそれができれば、Instagramで人気アカウントを築くこともできるはずです。

しかしそれは「自由」でしょうか?正解を言い当てることは、他のだれかの考えた正解を受け入れるということです。それは、何が正しいのかを自分で考える機会を手放して多数派にタダ乗りしているとも言えます。これでは、あまり自由な感じがしません。それに多数派の「正解」を少数の人々に押し付けることに加担することにもなりかねません。それではもはや、自由であるどころか自由の敵です。

では自由とはいったいなんなのか。「何でも自由」も「正解を言い当てる」も自由でないのなら、いったい何が自由なのか。

単なる語義的な「自由」とは、ルールがないという意味になります。しかしそれは先ほど書いたように「何をやっても無意味だ」と表裏一体です。私たちが問題にしているのは、そのような無意味な自由ではなく、意味のある自由のことです。意味のある自由とは、まだ見たことのない可能性を感じること、ではないでしょうか。未知の可能性を感じてわくわくするとき、私たちは「自由」を強く感じます。アマチュア写真が手にするべき自由は、この自由ではないかと思います。

しかし、そんな自由をもとに作品制作するのはどうするのか。具体的な作業とその自由はどう結びつくのか。それができなければ、ただのきれいごとを言っているだけではないか。

そのとおりです!そのために、私たちはグループ展を開催します!なぜなら、ひとりではとても困難な作業になるからです。自由であるということは、既存の価値観をいったん保留して自力で考えることになります。つまり、自分以外、味方なし!全世界で自分たったひとり!無理です。いくらなんでもそれは無理。孤独すぎる。そんなことができるのは歴史上にまれに出現する天才だけです。

しかしもし、同じ試みを求める人が集まったらどうか。お互いが、お互いの作業を批評し合い、励まし合うことができたらどうでしょうか。これなら、世界を相手にたったひとりで叛乱を起こすことができそうです。ここに集まった私たちは、それぞれひとりひとりが叛乱分子であることを認めていますから、意見を同じにして徒党を組む必要がありません。動機も内容も目指すところもばらばらです。ひとつだけ共有している価値は、自由であることです。そしてこれが私たちがグループ展を開催する理由です。

私たちはただ作品を持ち寄るのではなく、制作段階からディスカッションをします。なぜ制作するのか、何をつかみたいのか。正解を見つけるのではなく、可能性を明らかにするために熱心に話し合います。そうすると、ディスカッションのたびに、自分の作品から、自分がぜんぜん知らなかった可能性を発見することができます。わくわく!まさに自由!

さて、とはいえ。

このように考えて話し合うことは、実はそんなに単純な話でもないのです。というのは、私たちは日常的に生きていくために、すでに「既存の正解」をたくさん持ってしまっているからです。むしろ自分が生きている世界はすべて「既存の正解」によって作られていると言うことができるほどです。

映画『マトリックス』の設定を思い出してもらってもいいかもしれません。仮想現実につながれている人は、もし目覚めることができなければ仮想現実こそがその人の現実です。それに、映画では無視されていましたが、目覚めたつもりがそれも仮想現実だったら?という可能性もあるはずです。このようなことは、荒唐無稽な映画の中だけの話ではなく、私たちが「作品とは何か」といった、日常的な感覚から離れて考えようとするときに、実際に必ず直面する問題です。

しかし、私たちの日常的な感覚はあまりにも強いために、それをいったん脇に置いて考えることは非常に困難です。この点でも、グループによる作品制作ディスカッションは、とても助けになります。

今回のグループ展には「歴史/現前」というタイトルをつけました。なにやらかっこつけた難しげなタイトルですが、言いたいことはシンプルです。

超ざっくりまとめると、現代思想や現代美術は、いま書いたような「正解はよくわからんよね」を「不在(absence)」と呼んでテーマ化してきました。これは当初は、主流派が前提する「正しさ」への、「意味はつねに不在だ。正解はない」という異議申し立てのカウンターでした。しかしやがて、「意味は不在だ」と標榜することが思想や美術の新しい主流の「正解」になっていきました。意味は不在だ、意味なんてないというのが意味の正解。って、ふつうに考えても、なんじゃそれは、という状況なわけです。

このようになってからかなり時間も経っているのですが、かわりになる考えというのはなかなか表に出てこないのが、イマココな現状です。

当然ですが、私たちは、意味は「不在」だなどと言いたくない。なぜならまったく自由な感じがしない。それにそもそも、意味が「不在」なのは考える上のテクニカルな問題でそう見えているだけではないのか?だって、意味がないのになんで作品を作っているのか。作家にとって意味があるから制作しているはずです。それなのに、わざわざ作品を作っておいて「意味はない(不在だ)」などというのは、かなり欺瞞的なニオイがします。

私たちはアマチュア写真家のグループです。主流派に追従する必要はありません。私たちにとって意味のある自由は「不在」ではなく、まったくその逆のものです。不在の逆。それが「現前(presence)」です!よし、グループ展のタイトルはこれだ!

とはいっても、これはそんな単純な話ではありません。あまりに問題が大きすぎて、プロの思想家や芸術家は簡単にそんなことは言えないのは理解できます。大丈夫。私たちはアマチュアですから!

ただし、乱暴に言い飛ばすことがしたいわけではありません。目の前(現前)にありありとある自由という意味をつかみたい。それはOK。しかし、それを作品にするには、既存の価値を完全に無視することはできません。そうなると、やはり「既存の正解」が必要なのか。そうなります。ただ、ここでよく考えてみると、「既存の正解」とは、ただ、他の多数派の正解を受け入れるということでもない、ということです。なぜなら、これらの既存の価値は歴史的に形作られてきたものだからです。たまたま現在の「正解」はありますが、それは歴史的な経緯があってそうなっているわけです。ということは、私たちは現在の他人の「正解」を受け入れる必要があるのではない。そうではなく、自分が歴史の中にいることを自覚する必要がある、ということです。Instagramのコミュニティではなく、写真史や美術史という大きな歴史的な世界に参加しているという自覚ですね。このような視点を持つことができれば、「正解」との向き合い方も大きく変わり、そこにも自由を見ることができます。

これがグループ展のもう一つのタイトル「歴史」の意味です。

今回のグループ展はそれぞれの作家が、それぞれの動機や意味を持って参加しています。また制作の段階もさまざまです。すでに作品集にまとめたものもあれば、技術テストの段階のものもあります。共通しているのは、それぞれが自由のために制作し、たまたまここに集まったということです。

そんなそれぞれの作品ですが、ディスカッションした内容などの背景まで展示することはできないため、注意して鑑賞しないと少しわかりにくい作品もあります(ていうか全部かも)。ここでごく簡単に各作家の作品を紹介します。

環境問題、とくに人間が環境を破壊・改変した痕跡を撮影している。8x10の大型カメラで撮影し、プリントも自分で行っている。タイトルであるTerrestrial(テレストリアル)という言葉はフランスの思想家ブリューノ・ラトゥールが提唱したマニフェスト。環境問題というテーマと、大型カメラによる高度に美的なイメージが自分の中でどのように連関しているのかを理解したいと考えている。

都市、主に渋谷を撮影してサイアノタイプでプリントしている。都市は機能的な設計が目指されてはいるものの、基本的には自然発生的なものだ。このような人間の活動は線として観察できるのではないか。都市の形状から線という要素を取り出してみたとき、それは自然発生した大きなドローイングとして見ることができる。歴史的に図面制作に使用された技法、サイアノタイプ(青写真)でその線を描くと、それは誰が何を意図した「図面」になるのだろうか。

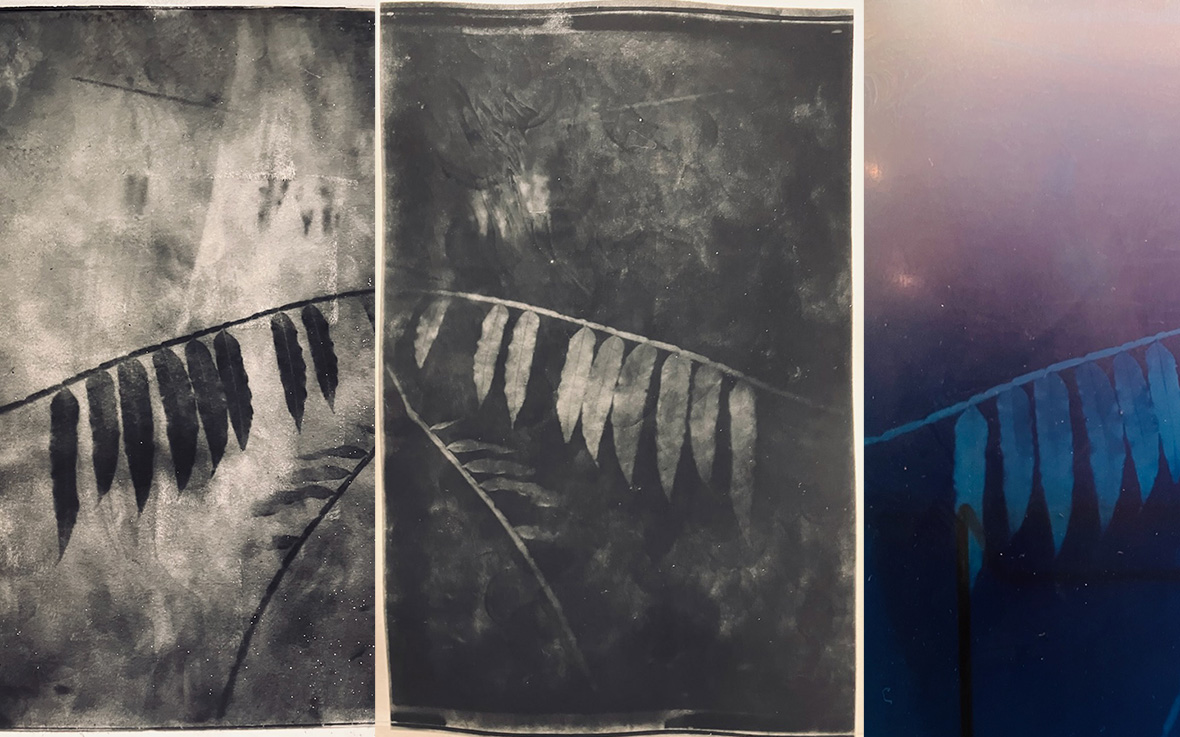

これは作品ではなく、技術テスト段階だ、とのこと。なんでもグループ展の数週間前に奇跡的テストが成功(なんで成功したのかまだわからない)!そういうことなら作品出すか!ということだったらしい。銀塩フィルムに撮影したネガから、紫外線光源引き伸ばしでガラスのサイアノタイプにプリントして透明ポジを作成。それを密着ポジとして、ゼラチンコロイド技法であるアンスコラタイプでプリントした。ちなみに重クロム酸塩を使用しない千葉システムを採用。要するに簡単に言うと、完全ローテク超絶技巧に挑戦中。世の中に対して真逆に全力疾走。いわゆる写真のお作法は全部無視したいというアマチュア&パンク精神全開。プリントの黒みの黒さがやばい。

光、きれい!美しさに打たれよ。光あれ!見たままよりも美しい光を写真にすることに熱中している。テーマは「逆光樹木」、使用するのは人気のない中古中判蛇腹写真機。だいたい100年は経っている。なんなら蛇腹に穴が開いて光漏れしててもOK。ノンコートレンズ+逆光という悪条件でも溶け込む輝きを描き出すのが、東京オルタナ写真部オリジナル開発のフィルム現像液「東京パイロ」。いま現在、世界でもっとも東京パイロを使いこなしている写真家。

willy-nilly。否応もなく。もともとは12世紀のイランの詩人/科学者ウマル・ハイヤームの詩を19世紀イギリスの作家エドワード・フィッツジェラルドが英訳した詩の言葉。作品を制作する理由を考えたときにこの詩にインスパイアされた。詩の形でしか正確に言い表せない意味がある。意味の「不在」という混沌を乗り越えられるのは、詩の言葉かもしれない。写真がそのような詩であることは可能だろうか。

生前の祖母を写した最後の写真を足がかりに、これまで撮影してきた写真を振り返ったとき、不思議とこれらの写真が喪に服すように集まってきた。作品は銀塩フィルム(中判や4x5も含む)で撮影してバライタ印画紙にプリントして調色したもの。

正方形フォーマットの35mmカメラで日々撮影する。撮影することもイメージを撮りためていくことも楽しい。しかしこれを「作品」にするにはどうすればいいのだろうか。イメージを選ぶこと、再構成する必要があるのだろうか。どれも自分のイメージなのに?優劣をつけて取捨選択する?その意味は?理由は?これに向き合うことは、自分の中にある詩や物語を見つける内的な旅なのではないのか。

サイアノタイプ作品。人が花を贈るのはなぜだろうか。贈与という社会関係を考えるのであれば、それは変化しないもののほうが「価値は固い」はずだ。それにも関わらず、人はある特定の場合に花を贈る。それは、咲き、枯れて、朽ちる花でなければならない理由があるのではないか。そのような花の象徴性とは何なのだろうか。

私たちはポルノを社会的に規制が必要なほど低俗であるとしながら、ヌード作品には文化的価値を認めている。このダブルスタンダードは古代のギリシャ文化に由来する。だがそのような「既存の正解」はどうでもいい。「ヌード写真」を作りたいなどとは思わない。自分が作品に見たいものは、恋や愛と呼ばれるものの芯だ。恋も失恋も、だれもがそれを知っているのに、誰もそれが何なのかについてまともに語ることができない。自明でありながら知ることが困難なもの、隠されているもの。ギリシャ語のランタノマイ、lanthánomai(λανθάνομαι)はそのような状態を示す言葉。銀塩印画紙プリント。

会期:

2025.4.1 TUE~4.6 SUN | 12:00~18:00 最終日 17:00まで

会場:

Jam Photo Gallery

https://www.jamphotogallery.com/

住所:東京都目黒区目黒2丁目8−7 2階B号室 鈴木ビル

出展作家によるギャラリートーク

4月6日(日)14:00~17:00はギャラリーにて出展作家によるギャラリートークを行います。聴講、参加、出入り自由。開催時間中も展示作品をご覧いただけます。