手に負えないほど圧倒的に/木村直人 写真展「GERMANY」

語りえないことについては、沈黙しなければならない。

『論理哲学論考』 ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタイン

東京オルタナ写真部に時々顔を出してくれるカメラマン。ロラン・バルトの読書会に「いや、その本持ってないんだけどさ」とひょっこりやってくる。まだ本を読めてないんだけど…というのではない。そもそも持ってない。手にとったことすらない。そのくせに相当もっともなことをひとしきり話して帰っていく。いや、そこまで話すことがあるなら、読もうよ、本。なぜこの人は読んでもない本の読書会にやってくるのか。少し不思議だった。

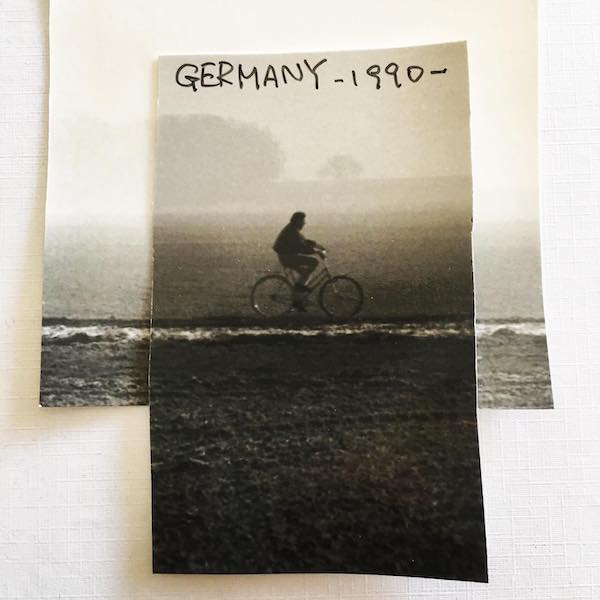

その彼から写真展のお知らせをいただいた。1990年、ベルリンの壁が崩壊した後に東ドイツだった場所で撮影した写真らしい。それは彼にとっては若い日の旅で撮影した写真でもある。撮影から30年経った写真に、いままた自分の作品として向き合うとはどのようなことなのだろう。写真と作家と時間について興味がわいたので見に行くことにした。

東京オルタナ写真部では作品批評のワークショップも開催している。批評の対象は歴史的名画、現代美術、そして自分たちの制作プロジェクト。私たちは芸術に言葉で関わることに慣れていないうえに、それを恐れ忌避している。そこで、批評の練習と実践の場としてこの批評ワークショップを開催している。

だからもちろんここでもやるよね、批評会。個展の会場で作家もいるのに作品について話し合わない理由がない。展覧会の観客が少しひいたところで椅子に座って作家と展示作品について話を始めた。最初はこんな質問からだった。

「少年のポートレートなど、引きつけられるような写真もあるのに、展示の全体を見るとむしろ散漫な印象を受けるのはなぜだろう?もしかして自分の中でひとつのテーマみたいなものが焦点を結ぶことを避けてるの?」

あの頃、日本で「ベルリンの壁、崩壊」って知ってびっくりしたんだよね。国ってなくなったりするんだって。その激動を見るつもりでレンタカーで旧東ドイツの街に行ってみたんだけど、ただ人々が淡々と暮らしているだけだった。政治的には激動の時期だったかもしれないけれど、そこで見えるものにカオティックなものはない。人々が彼らなりの秩序で、あたりまえの日々を生きている。あのとき自分に見えたものは、激動でもカオスでもなく、日常だった。

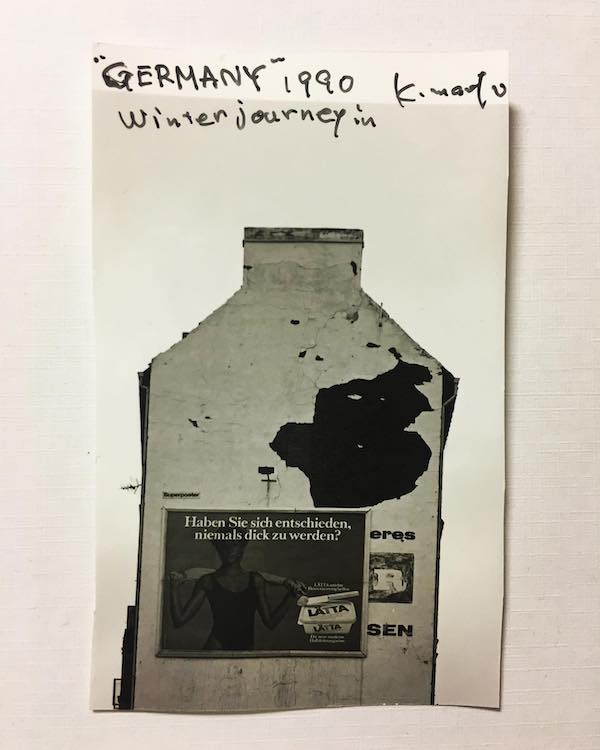

これまでのフォトジャーナリズムなどのいわゆるドキュメンタリー写真は「物語」を作ってきた。でもそのような「物語」はどの程度、実際の世界に実在するんだろう。実は世界のほとんどはそんな物語の外にあるんじゃないだろうか。それでも写真家は、自分で実在を確信できない物語を写せないといけないのだろうか。物語を見いだせないとそれは写真ではないのだろうか。物語が存在しないことを無視せずに写真を撮ってはいけないのだろうか。

他の人が見ている色を見る方法はないんだよね。同じ対象を見ていても、他の人にはどんなふうに見えているのかわからない。私たちは完全に確信できないものを推測で補完している。それを「世界」と呼んでいるんだけど。

誰もが推測の束として「世界」を経験している。他人同士がお互いに見ている色を確かめ合えないのと同じように、その世界たちは孤立している。あの頃、ドキュメンタリー写真の時代だった。「見たままの真を写す」のが良い写真だと言われていた。だけど、見たままの真の世界?誰も自分の外に出て世界を見ることはできないのに、それはどこにあるのだろうか。だれがそれを経験できるのだろう。

写真はそれ自体には意味がない。写真は「自分は何も言っていない」とアリバイを担保しながら、そしてなんとでも言うことができる。だから写真はそれ自体には意味がない。

写真には意味がないということを無視せずに写真で世界を撮ることはできるのだろうか。

知らない旅先に足を踏み入れると、そこには自分が全く知らない世界が存在する。看板の文字は読めない、デモが何を訴えているのかも理解できない。自分はその世界からは疎外されていて関係することはできない。だけどそれらが存在することは圧倒的で疑いようがない。

知らない世界が眼前に存在すること。その圧倒的な手に負えなさを確かめるために、私は写真を撮る。私はただ世界の表面を写真に写す。知らないものの存在の手触りを目で確かめるために。

妙な話だ。この見たことがない世界は自分に関係なく存在している。私はその世界に関係されたくて、ここまで旅行してきたのだ。そしてここで私は、世界に圧倒されながら、世界とは関係できないことを確かめている。そしてこの堂々巡りは、私の関係の体験として、私の世界となる。

答えがないまま問いは循環し続ける。世界だけがいつも新しく眼前に現れる。手に負えないほど圧倒的に。

撮影する側と被写体は対等ではない。撮影者は被写体に対して完全に優位で無責任になれる。被写体は作品のためのモチーフに過ぎず、カメラマンはそれを好きなように箱に詰めて持って帰る。6x6の正方形のフォーマットは絵画的な安定感が少なく、まさに標本を詰める箱のような形状をしている。

ポートレート写真を撮るとき、自分は世界に直接関わっている。物に触れることなくそれを持ち上げられないのと同じように、被写体に関わらずに写真を撮ることはできない。観測する者は自分の存在を消して対象を観察することができない。世界に関係できない自分は、異物としてその世界に介入してしまっている。

自分が関わるはずのない世界に住む少年は、30年経ったいまも正方形のフレームに詰められたあの瞬間のまま、視線をはずすことなくこちらを見続けている。あのとき自分はあの少年を、自分の前に現れた世界の表面として、ただ写真のモチーフに加えただけなのだ。それ以来、彼はこの枠の中にピン留めされ続けている。

写真を撮ることは、どれほど暴力的で、無責任で、そして傲慢なことなのか。

この写真展の作品集は「カタログ」みたいなものなんだよね。テーマに沿って写真を選んだりしていない。これまで写真家たちはテーマや物語に回収することで、自分がやったことを正当化してきたのだろうけれど、それでは「見たままの真の世界」という嘘をまた繰り返すだけになる。

しかし、「物語はない」「写真それ自体に意味はない」という違和感に正直なまま、写真の傲慢さを自分は引き受けることはできるのだろうか。「作品として提示することが責任を取ることになる」?いや、それは別の物語にすり替えているだけ。下手な言い訳のバリエーションでしかないだろう。

30年経って、自分の方が先に古くなっていく。写真はなかなか古くならない。「もう少し右に立って」と自分が指示して箱に詰めた瞬間のまま、少年はそこに立ちこれからもずっとこちらを見つめ続ける。

写真の傲慢さをどう引き受ければいいのか。取れるはずのない責任について考え続ける。それ、自分が生きてきた人生の時間を引き受けられるかっていう問いとだんだん区別つかなくなってくるよね。物語も意味もなく、世界、いつもここで新しいから。

木村直人写真展「GERMANY」

2021/12/01 ~ 2021/12/18

Kiyoyuki Kuwabara Accounting Gallery

開催情報詳細(Facebook)

https://fb.me/e/1uw4D0VjX